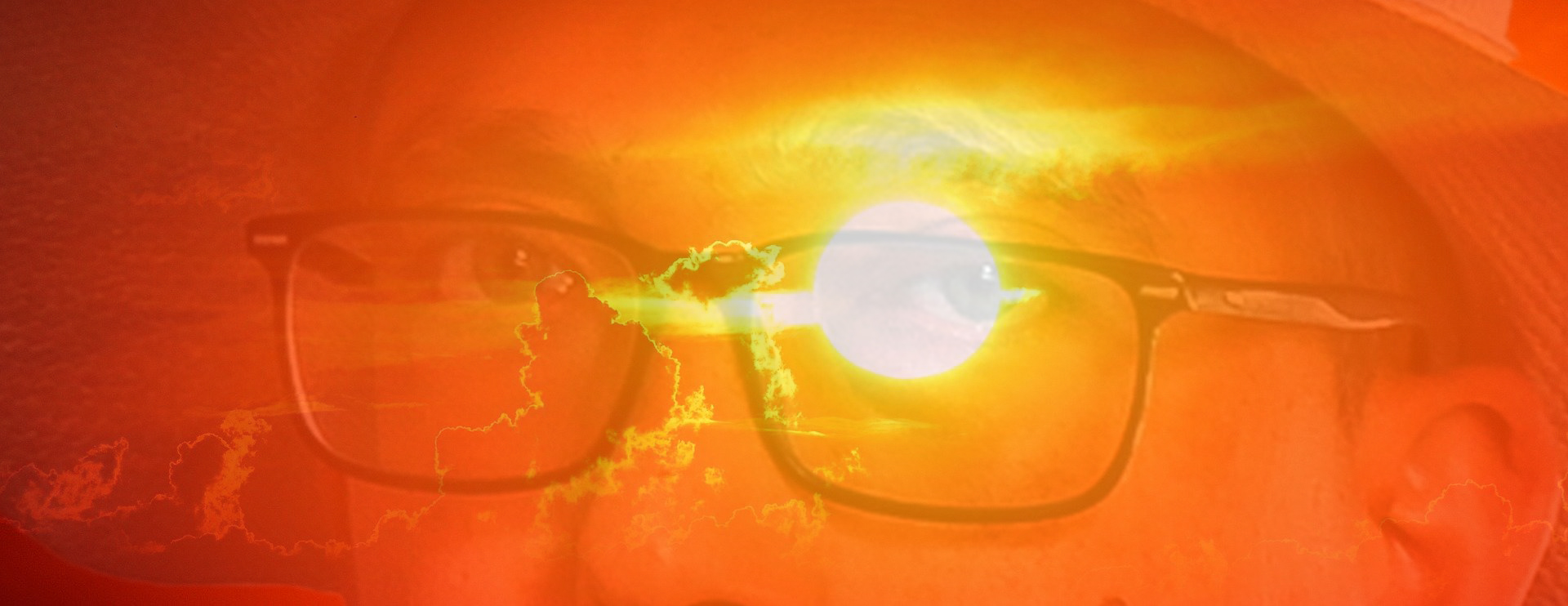

Ya toca ir haciendo inventario de lo acontecido en el año, de camino a su conclusión, pero, antes del cierre, nos aguarda un gran acontecimiento que trasciende nuestras rutinas y aspiraciones más locales, para catapultarnos a un escenario insólito de dimensiones cósmicas: el solsticio de invierno; o, lo que lo mismo, nuestro rutilar planetario en el punto de la órbita terrestre más alejado del sol.

Los creyentes le dan el nombre de Navidad; es decir: natividad o, si se quiere (y en un intento de hacer confluir trayectorias narrativas): “alumbramiento”.

El solsticio supone, por tanto, un ubicarnos en la zona más sombría y fría y, conocedores como somos de experiencias de vida sorteadas entre opuestos, hemos desarrollado nuestras estrategias para que los extremos no lo sean tanto. Los hay que echan mano de creencias religiosas para reclamar esa clemencia que, ahuyentando los estragos de la radicalidad, nos aporte equilibrio y, entonces, se ora y se ruega, se venera y se invocan con actitudes piadosas. Es una manera de afrontar el solsticio como también lo es otra más universal y sensitiva como es la estrategia de supervivencia que nos lleva a buscar calor para protegernos del frío y a encender luces para despejar la oscuridad.

Las ciudades se llenan de esas luces reclamando la visibilidad amenazada y también se encienden nuestras casas con ristras de pequeñas bombillas de colores y destellos en guirnaldas y espumillón. Encendemos nuestras estufas (los afortunados la leña), buscamos las ropas polares, pero, sobre todo, ritualizamos la búsqueda del abrigo que aún sabemos procurarnos con la simple y, paradójica, desnuda presencia.

De alguna forma, las comidas navideñas son un símbolo de esa estrategia de supervivencia que pretende asegurarse el calor y la luz. Después de un año transitando entre las incertidumbres del día a día, llegar a la mesa de la reunión con el grupo, convierte cada plato degustado, cada charla compartida, cada brindis elevado, en un fogonazo al que nos arrimamos para combatir las frialdades. Se acaba el año y nos reunimos para comer y, más allá de la ingesta, nos reunimos como ascuas prendiendo un fuego regocijante y reconstituyente pues, con más o menos motivos para celebrar los eventos transcurrido en el año, la sola presencia es ya una victoria sobre las sombras y los fríos.

Suele ocurrir que, al llegar a una vivienda tutelada, las maletas escasean de abrigo. Con frecuencia es poca la familia acompañante (aunque, cuando la hay suele ser sólida) y pocos los amigos pues, la mayoría, tomaron otras trayectorias. Es usual llegar necesitados de un calor que, en ocasiones prende con facilidad por las herramientas que ofrece la convivencia y que, siempre, es difícil de conservar encendido frente al acoso de las rutinas y sus cansancios. Por eso, hayan sido más o menos intensas sus llamas, el hacer acto de presencia en el festejo de cierre del año, supone un regalo mutuo de lo que cada cual custodia incandescente en sus interiores.

Para nosotros, el año 2021, como para el resto de los ciudadanos, ha sido un año de continuo intento por restituir las costumbres que ejercitábamos antes de que la pandemia las detuviera casi todas. Ha sido un año de grandes esfuerzos por mejorar nuestras vidas, pero, sobre todo, ha sido un año en el que, más allá de acontecimientos sociales, hemos intimado con nuestra particular sensibilidad para prepararla a afrontar la despedida.

Nos faltó Oliver en la comida de fin de año y su ausencia era irremediable.

Quizás, precisamente por esa imposibilidad de invitarlo a hacer más calor con todos aportando el suyo con su presencia, nos compromete a hacer de nuestra memoria y de nuestro recuerdo, una dedicatoria y homenaje: querido Oliver, nosotros andamos desplazados, como el resto del mundo, al final de una órbita elíptica apagada que aspira a cumplir con un ciclo hacia más luz y eso fue, precisamente, lo que te deseamos a tu marcha: más luz; convencidos ahora de que tú, liberado de los padecimientos del invierno y del dolor al que tanto detestabas, eres ya sol radiante